Chez les Amazighs, le temps n’a jamais été une simple abstraction. Il s’inscrit dans la terre, le ciel, les gestes quotidiens. Dans les régions où l’on parle le tachelhit, le calendrier amazigh — souvent désigné par amenzu n Yennayer — continue d’exister, non pas comme un vestige folklorique, mais comme un repère tangible, enraciné dans les pratiques rurales et les souvenirs transmis à voix basse.

On ne consulte pas ce calendrier pour noter un rendez-vous ou planifier une réunion. Il sert à autre chose, de plus profond. Il guide la main qui sème, il rappelle le bon moment pour couper le bois ou surveiller la pluie. Et surtout, il raconte l’histoire d’un peuple qui a su l’adapter à son propre rythme, loin des horloges numériques.

Table of Contents

Une origine entre empire et héritage oral

Chachnaq, les Romains et un repère propre aux Amazighs

L’année amazighe commence bien avant les calendriers modernes. Elle remonte à une date peu connue : 950 avant J.-C., l’année supposée de la victoire de Chachnaq Ier, un roi amazigh, contre les pharaons. C’est un point de départ symbolique, presque mythique, qui permet aujourd’hui de situer l’année 2025 dans l’an 2975 amazigh.

D’un point de vue technique, ce calendrier est basé sur le vieux système julien, hérité des Romains, mais il a été reconfiguré selon les besoins locaux : saisons agricoles, fêtes rurales, mouvements du soleil… Bref, une lecture du monde à hauteur d’homme, et plutôt, à hauteur de paysan.

Une présence vivante dans la vie chleuh

Une boussole agricole, d’abord

Ce calendrier n’a rien d’abstrait. Dans les montagnes et les plaines, chaque mois porte une fonction : un temps pour semer, un autre pour moissonner, un moment pour laisser reposer la terre. Des dictons en tachelhit accompagnent souvent ces périodes, servant à la fois de mémo pratique et de poésie du quotidien.

Il n’est pas rare d’entendre des phrases comme « ghusht ixf tskt » (août brûle les feuillages) ou « amgharas d imik » (le printemps approche). Ces expressions, à elles seules, valent un almanach.

Entre fête et transmission orale

Mais ce calendrier ne sert pas qu’aux champs. Il rythme aussi la vie collective :

- Il indique quand célébrer Yennayer, le Nouvel An amazigh, où l’on prépare un repas spécial et où les enfants reçoivent parfois des petits cadeaux.

- Il encadre certaines fêtes comme la nuit du feu, où l’on allume des braises purificatrices.

- Il permet aussi de caler des moments sociaux importants — mariages, alliances, échanges entre tribus.

Surtout, il continue d’être transmis oralement, souvent par les aînés. Ils ne le lisent pas dans un livre ; ils l’ont dans la tête, de temps en temps dans les chants, de temps en temps dans les silences entre deux histoires.

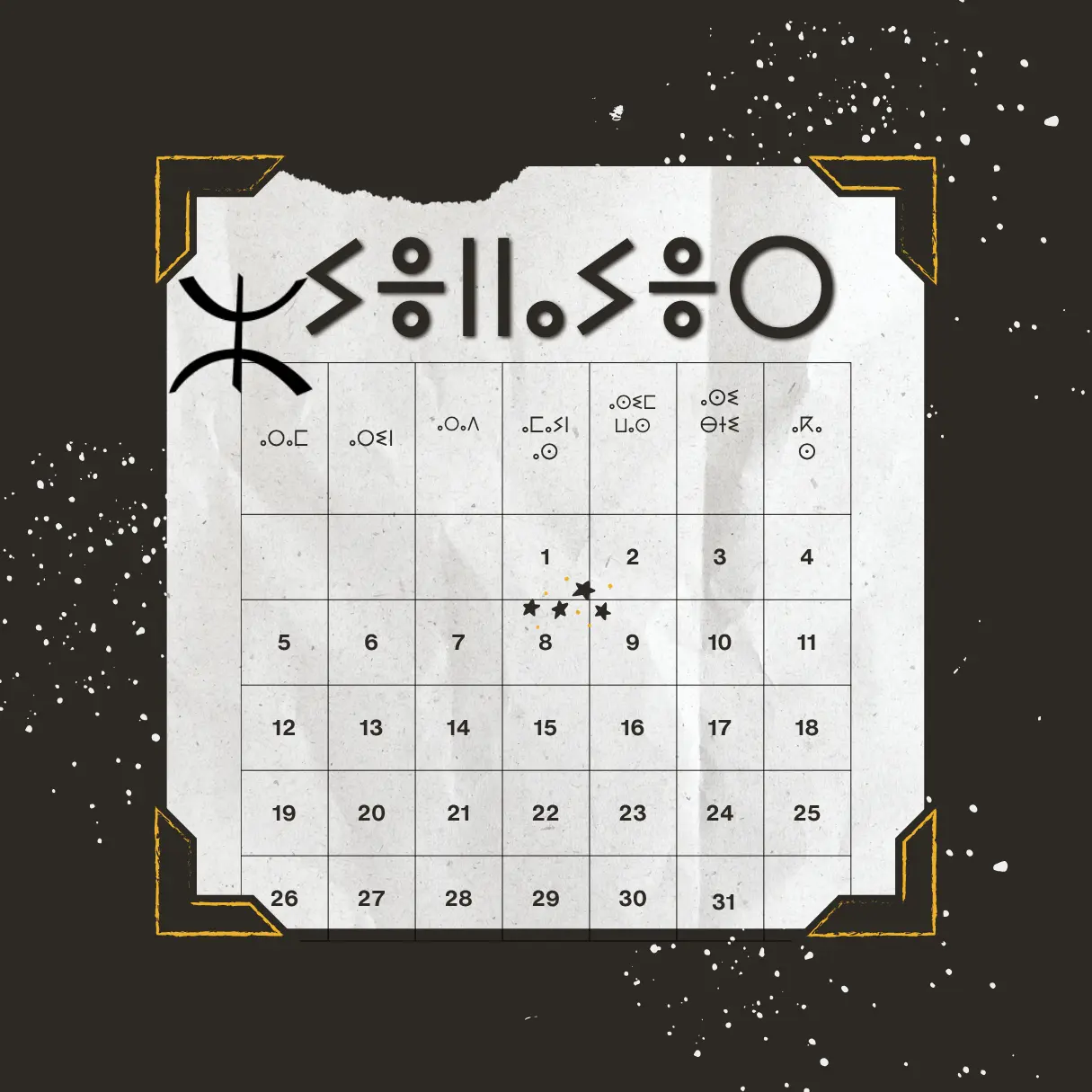

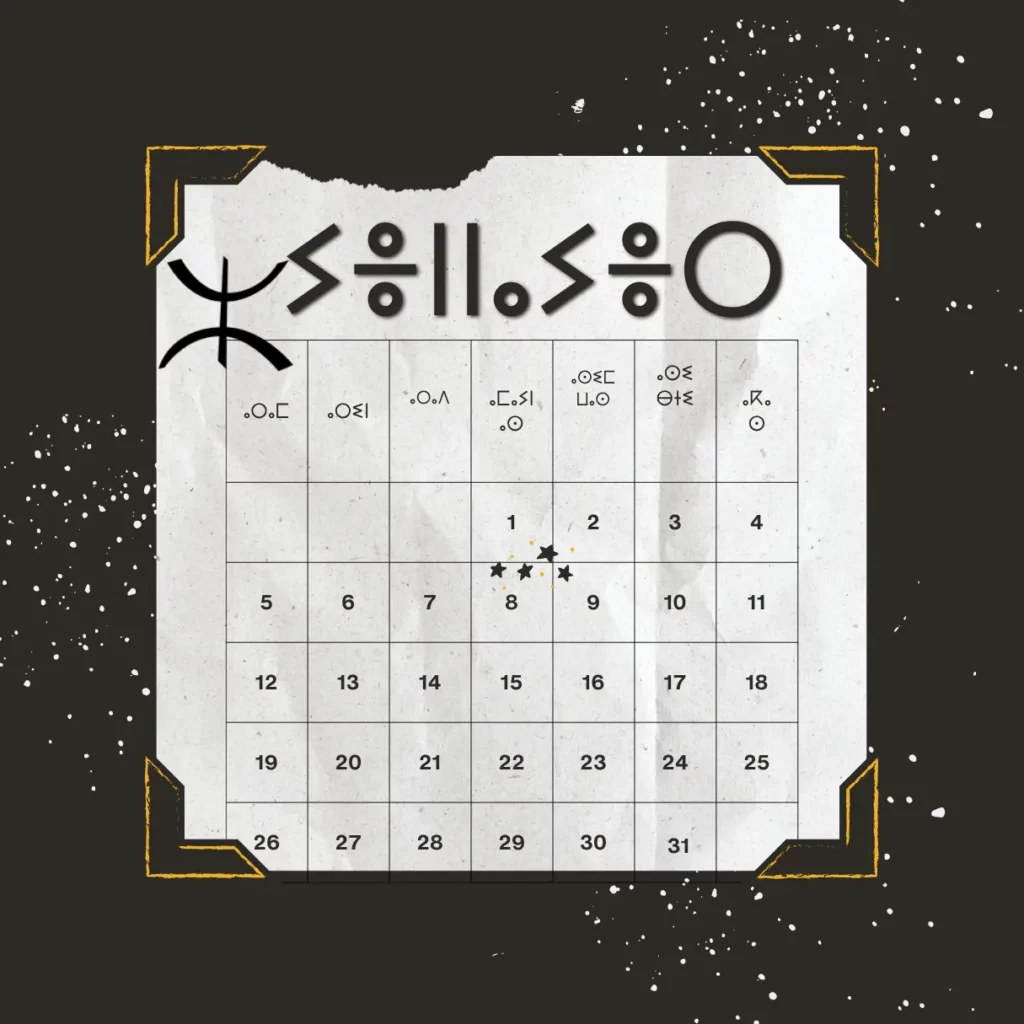

Les Mois Amazighs en Tachelhit : le temps tissé dans la langue

Des noms venus de loin, ancrés dans la terre

Dans les villages du Souss, du Haut Atlas ou de l’Anti-Atlas, le temps ne se lit pas sur une montre. Il s’entend dans les mots qu’on utilise pour nommer les mois. Ces noms, souvent des échos lointains du latin, déformés par les siècles et remodelés par la bouche chleuh, rythment encore la vie de nombreuses familles amazighes.

Le calendrier amazigh compte douze mois, comme celui qu’on connaît tous. Mais ici, chaque nom porte une histoire, un usage, parfois un proverbe. Ils sont prononcés en tachelhit, de temps en temps écrits en tifinagh, et servent de repères bien plus concrets qu’un calendrier mural.

| Mois grégorien | Nom en Tachelhit | Tifinagh |

|---|---|---|

| Janvier | Yennayer | ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ |

| Février | Furar | ⴼⵓⵔⴰⵔ |

| Mars | Meɣres | ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ |

| Avril | Ibrir | ⵉⴱⵔⵉⵔ |

| Mai | Mayyu | ⵎⴰⵢⵢⵓ |

| Juin | Yunyu | ⵢⵓⵏⵢⵓ |

| Juillet | Yulyuz | ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ |

| Août | Ghusht | ⴰⵖⵓⵙⵜ |

| Septembre | Shutambir | ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ |

| Octobre | Ktuber | ⴽⵜⵓⴱⵔ |

| Novembre | Nuwanbir | ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ |

| Décembre | Dujanbir | ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ |

Ces appellations ne sont pas de simples traductions : elles portent l’empreinte du territoire, du climat et des gestes agricoles. Dans les campagnes, on ne dit pas « février », on dit Furar, et tout le monde sait ce que cela implique — les labours, l’attente de la pluie, de temps en temps le vent du sud.

Une valeur bien plus grande qu’un repère de dates

Quand nommer le moi devient un acte culturel ?

Ce calendrier ne sert pas uniquement à organiser les semailles ou à prévoir les transhumances. Il incarne une vision du monde. Dans chaque nom se cache un rapport ancien au ciel, aux cycles lunaires, au mouvement du soleil. Le calendrier amazigh — en particulier sa version chleuh — est un miroir de l’univers rural, mais aussi un symbole de résistance culturelle.

Tandis que les calendriers grégorien et islamique dominent l’espace public et administratif, ce système perdure discrètement, transmis à l’oral, dans les foyers, lors des fêtes ou autour du feu.

Parler les mois, c’est parler la mémoire

Employer les mois en tachelhit, c’est bien plus qu’un usage. C’est un acte de transmission, parfois inconscient, mais toujours chargé de sens. C’est préserver une langue. C’est reconnaître un savoir ancestral. C’est résisté, aussi, face à l’uniformisation des repères modernes.

La fête de Yennayer, par exemple, en est un moment-clé. Elle ne se résume pas à un Nouvel An. C’est un temps de renouveau, de partage et d’enseignement, où l’on prépare un plat spécial, raconte des histoires, chante des fragments d’histoire — le tout enveloppé dans la chaleur du foyer.

Le calendrier amazigh, lorsqu’il est parlé en chleuh, n’a rien d’un objet figé. Il est une mémoire en mouvement, un fil tendu entre générations, saisons, paysages et récits. C’est un langage discret, tissé dans les gestes et dans la langue.

Et à l’heure où le monde avance vite, où les horloges tournent en boucle et où les langues minoritaires s’effacent parfois sans bruit, ce calendrier rappelle qu’il est encore possible — et vital — de compter le temps autrement. En écoutant la terre. En parlant la langue des anciens. En résistant par les mots simples.